来源:广西民族报

发布时间:2020-08-14

摘要:“Dingq”是流行于广西、越南等地的民间信仰法事活动中的弹拨乐器。笔者在调查和采访的基础上,简要阐述壮族乐器“Dingq”在越南北部的发展情况——乐器分类、演奏方式、流传地等。

关键词:Dingq 天琴 壮族

Dingq(在中国,根据壮语音译为“叮”)是一件用于民间信仰法事活动中的弹拨乐器。“Dingq”在壮语中被翻译为“仙”或“天”,“Dingding”指“用来做仙时的琴”或“做天时的琴”,易简化成“仙琴”或“天琴”,而在学术界大多被称为是“天琴”。无论是“仙琴”也好,“天琴”也罢,其主要流行于广西壮族地区和越南北部。最初“Dingq”主要用于民间信仰法事活动,具有一定的“娱神”性,随着经济市场的出现,“Dingq”这件乐器被搬上舞台,其功能性也由“娱神”转化为“娱人”。

一、Dingq的分类法

(一)根据其弦数分类

共分为两种,即二弦“Dingq”与三弦“Dingq”。

1、二弦定弦法共包含有两种。

高山调与流水调。“高山”被译为dangz mbok,指走旱路,在广西部分地区则被称为是“旱调”;“流水”被译为dangz raemx,指走水路,在广西部分地区被称为是“水调”。二弦指内、外两根弦,其一高山调,以钢琴上中央c为标准,内弦为d1,外弦为g1;其二流水调,以钢琴上中央c为标准,内弦为c1音,外线为g1。

2、三弦定弦法也包含有两种。

高山调与流水调。三弦指为内、中、外三根弦。其一高山调,同样以钢琴上中央c为标准,其内弦定音为d1,中弦定音为低音g,外弦定音g1;其二流水调,内弦为中央c1,中弦为低音g,外线为中央g1。

因演奏的特殊需求,三弦“Dingq”也可转变成二弦,仅需要把中间的弦压在琴码下。在三弦Dingq中,被赋予人性主义色彩,人们常常把最里面的弦即内弦也被称为是称为“母弦”,喻为“妈妈”,最外边的弦称为“公弦”,喻为“爸爸”,中间的弦称为“子弦”,喻为孩子。这在很多乐器中常会出现这种情况,例如在笔者写过的《印度尼西亚西爪哇KENGDANG鼓》(王军梅.《印度尼西亚西爪哇KENDANG鼓》[J].艺术品鉴.2019.第21~22页)中,也有类似称号;分别把三个大小不一的鼓称为“公鼓”“母鼓”和“子鼓”。

(二)依据其琴头装饰分类

琴头装饰共分为两种。其一为“龙”型式,其二“凤”型式。但在实际生活中较少运用这种方式进行分类。琴头为“龙”型的“Dingq”流行地较为广泛,较为普遍;琴头为“凤”型的“Dingq”流行地主要集中于越南高平地区。

二、“Dingq”的流行区域与表演形式

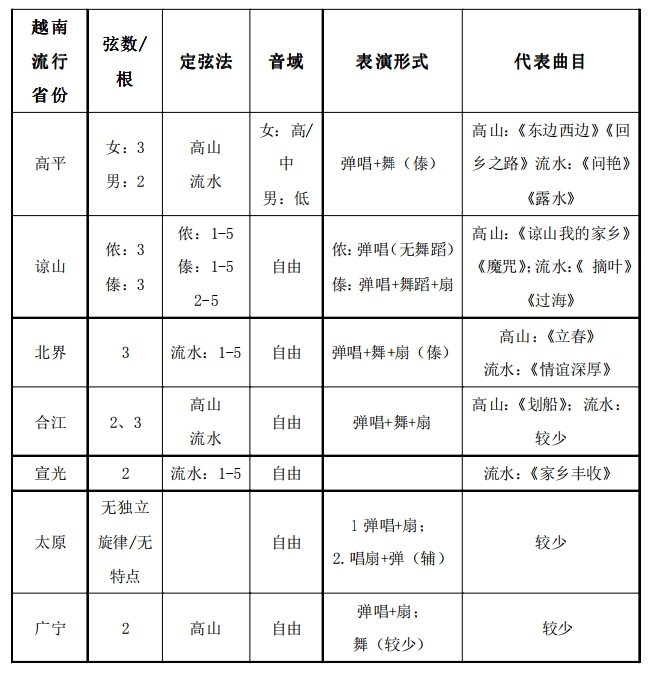

在越南岱依族、侬族地区Dingq这一乐器主要流行于北部地区的高平、谅山、北界、河江、玄关、太原、广宁地方。在越南岱依族、侬族地区,依据不同的弦数、定弦法而形成不同风格的音乐特色。在高平地区,所采用的“Dingq”定弦法共有两种,即高山调与流水调。当女性演奏时使用三弦Dingq,男生演奏时使用两弦Dingq,女生演唱比男生演唱音域较高,其表演时不仅有弹与唱,还有舞蹈部分的加入,其具有代表性的曲目有高山调《东边西边》《回乡之路》,流水调《问艳》《露水》。在谅山,主要由侬人与傣人演奏,多用三弦Dingq,其定调以流水调为主,部分傣族人也会使用少数高山调。在演唱上较为音域较为自由,以嗓音舒服为主。在表演形式上侬人主要为弹奏加主唱,傣人除弹唱之外,还加入舞蹈与扇子(用于遮面)的表演。代表曲目有高山调《谅山我的家乡》《魔咒》、流水调《摘叶》《过海》等。在北界地区常使用三弦Dingq,所用曲调为流水调,演唱形式较为自由,以嗓音舒服为主;表演形式主要以弹唱舞蹈加扇子,其代表作品有高山调《立春》等。在合江地区,有用二弦Dingq与三弦Dingq,高山调与流水调两种曲调也均用,演唱时较为自由,可根据嗓音舒适度自行调整,其演奏形式主要由弹唱加舞蹈与扇子,代表曲目有高山《划船》,流水调的代表曲目较少。在太原地区,曲目均为外传来的,无统一旋律与特点,表演形式分为两种,一是弹唱加扇子;二是以演唱和扇子为主,弹为辅助性表演。在广宁地区,多采用两弦Dingq,多采用高山调,演唱较为自由,表演形式主要以弹唱加扇子,舞蹈较少运用于其中。其流行区域与表演形式的如图:

三、Dingq的演奏方法

在演奏Dingq时,传统的坐姿通常为坐地上,1960年后,越南专业的弹唱天琴表演被搬上舞台,坐姿也随之扩展为三种:一是盘腿坐地式演奏法;二是坐凳子式演奏法;三是站立式演奏。演唱曲目因功能的不同,采取不同的演唱姿态,因此,其演唱曲目也具有一定的“专用”性。

演员在弹奏Dingq“叮”时,将琴面向观众,琴箱贴于右腿大腿根部与右胯,琴头与琴箱成一条直线,与地面呈45度角;右手则轻轻搭落于琴杆底部与琴箱(头)位置,大拇指在里,中指与无名指勾于外,小拇指呈自然放松状态点于琴箱上,食指则负责主要的弹拨。在弹拨过程中也要保持其一定的角度,食指在拨动过程中,与弦相擦,其音色“协和、柔美”,而并非勾,其音色“燥杂”。而左手则主要抚琴,以大拇指为支点,定于“#4”(母弦第二品位置处),其目的为便于能轻松、快速的按压品上所对应的音,以达到演奏速度;食指负责一品与三品的音,无名指负责二品、四品的音,小拇指负责五品的音。需要注意的是,因小拇指天生力量较弱,其在按三品位置上的音时所需无名指协同按住二品,以求音色的纯正。 在Dingq的定音中,传统的为五声音阶(12356),在后来创造的歌曲中常采用七声音阶(1、2、3、4、5、6、7)来定,而在特殊的“4”采用的是“#4”来固定。

四、Dingq的传播

去年12月13日,在越南当地时间15点23分钟,越南的Tay(岱)、Nung(侬)和泰人的实践遗产被联合国教科文组织正式注册人类非物质文化遗产代表名录。这也就意味着Dingq这件乐器不仅受到了越南国家的重视,同时也受到了整个世界的重视。这对我们中国壮族乐器的Dingq这一乐器的发展起到一定积极的作用,如何走出壮族,走出广西、越南而走向世界,值得我们去更加深入的探究。

参考文献:

1.农瑞群、黄柳菱《壮族天琴的喻天文化功能解析》,载于秦昆、王方红主编:《古壮天琴文化考——壮族天琴文化艺术研究论文集》[J].成都:四川民族出版社.2014;

2.秦红增.《中越边境布傣天琴文化变迁:喻天、喻人与族群标识》[J].载于《民族研究》.2008;

3.王军梅.《印度尼西亚西爪哇KENDANG鼓》[J].艺术品鉴.2019.

(粟俊,广西群众艺术馆;王军梅,广西艺术学院/艺术研究所)

编辑:韦亦玮