来源:广西民族报

发布时间:2023-03-03

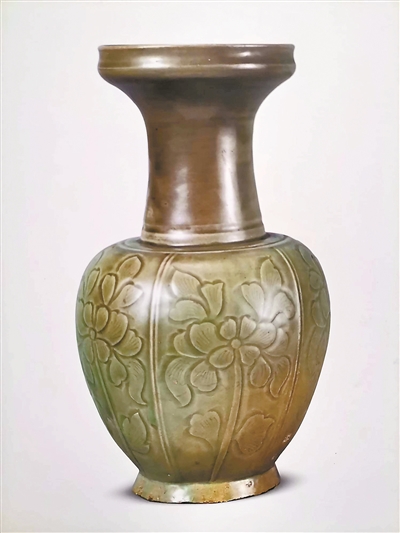

宋越窑青釉划牡丹纹盘口瓶。

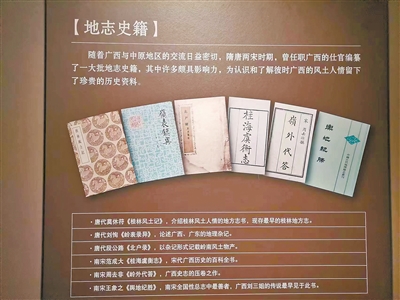

隋唐两宋时期部分广西地志史籍。

唐朝是我国封建社会发展的鼎盛时期,疆域空前辽阔,社会经济、军事、文化、教育、艺术繁荣发展,中华文明在世界广为传播,出现了万国来朝的“大唐盛世”,民族交往交流交融进一步拓展,促进了我国多民族统一国家的发展。

东汉以后,中原地区进入了战争纷扰的魏晋、南北朝时期,而南方地区则较为安定。因此,大批中原人为避乱纷纷举家南迁,有的屡经辗转进入广西地区。这是继秦汉时代以后大批中原人的再次南迁,既给广西带来了新生力量,也带来了中原先进文化,进一步促进了广西经济文化的发展和民族的交往交流交融。唐宋时期,随着中原文化的持续传入和长期浸润,广西民族的交往交流交融不断加深,形成了你中有我、我中有你的合力,使之成为加快广西经济文化发展的内聚力和推动力,为民族交往交流交融提供了较为宽松的人文环境。

唐朝统一广西后,继承和发展了南越国赵佗实行的“和集百越”和汉武帝“以其故俗治”政策,推行“全其部落,不革其俗”的羁縻统治政策,先后在广西设置了57个羁縻州,48个羁縻县。正如南宋范成大《桂海虞衡志》记载:“自唐以来,分析其种落,大者为州,小者为县,又小者为峒,推其雄长者为首领,籍其民为壮丁。其人物犷悍,风俗荒怪,不可尽以中国教法绳之,姑羁縻之而已。”广西与中央王朝在政治、经济、文化上的联系更为密切。唐宋朝重视边疆地区经济和民智的开发,徙民南居,推行军屯制,兴办学校,发展教育,尊孔读经,传播中华文化,推行科举制,培养和选拔人才,进一步推动了广西民族交往交流交融和经济文化的发展,催化了壮汉文字合璧的古壮字的产生。

学校是教育者有计划、有组织地对受教育者进行系统教育活动的组织机构,是延师教学、读书识字、传授文化、开启民智、增长学识、培养人才、培育国家认同、中华文化认同的重要载体,也是传播中华文化、促进民族交往交流交融的重要平台。隋朝是广西兴办官学的开启时期。据《隋书·令狐熙传》记载:隋文帝开皇十七年(597年),桂州(今桂林)总管令狐熙专门拨款为各州县“建城邑,开设学校”,使得“华夷感敬,称为大化”。唐宋时期,官办学校兴起,广西各地相继开办了府学、州学和县学,书院、私学或私塾等教育也逐步发展起来。如建于唐初的柳州府学,是广西最早兴建的官学,由柳州刺史柳宗元亲自操办。其次是唐大历年间(766年~779年)李昌巙任桂州刺史兼桂管观察使时,在桂林独秀峰下修建的“宣尼庙”,设东西庠(学校),这是在桂林创办的第一所官办学校。宋代以来,兴建的府学增多,如创建于北宋初年的浔州府学(今桂平)、廉州府学、庆历三年(1043年)的庆远府学、宝庆元年(1225年)的南宁府学等;同时在广西各地兴建书院,如建于宋代的勾漏书院(今容县)、清湘书院(今全州)、宣城书院(今桂林)、驾鹤书院(今柳州)、龙溪书院(今宜州)。

广西各地兴办的私学或私塾,早在东汉至南朝时期已经出现。当时,为避乱南迁的学士,在广西招徒授学,如著名经学家士燮,学士刘熙“往来苍梧、南海,客授生徒数百人。”三国时徙放交州的虞翻,谪居广西,“讲学不倦,门徒常数百人。”三国至唐代时,因移居、徙放、为官南居的文人学士增多,著名的有陆绩、颜延之、李昌巙、柳宗元、黄庭坚、张天宗等,热心讲学,传授汉文化,促进了中原文化在广西的传播。各级各类学校的兴办,使广西民族子弟有机会入学读书,学习汉文化,接受以儒家思想和理学为核心的文化教育,使“华夏之风”从桂东逐步向桂中、桂西地区扩展,通晓汉文的文人不断涌现,逐渐形成广西本土文人阶层。而隋朝创立的科举制,唐宋王朝继承之,并且因地制宜,专门为岭南边地设置“南选”及专供广西考生的“贡院”,旨在选拔广西优秀学士,有利于本土人才的成长,参加科举考试的生员日益增多,如宋代宜州每年参加科举考试的生员达五六百人,考取进士的有279人,其中有不乏壮族子弟,如融州(今融安)壮族覃光佃、覃庆元、覃昌祖孙三代都考中进士,故有“一门三杰”之誉。各类学校的开办,延请有造诣的汉籍学士为师,传授文化知识,广西人民的汉文化水平不断提高,形成广西本土文人队伍,许多人通过入学读书、参加科举考试,考取功名(秀才、举人、贡士、进士等),能与汉籍生员一样,被授予官职,成为朝廷或地方要员,从此改变命运,为国效力。如覃庆元中进士后,被宋朝廷授封为御史中丞;其子覃光佃中进士后,被授封为监察御史;其孙覃昌中进士后,被授封国子监祭酒;北流覃允远为宋代进士,官至广东罗定州正堂,后升任河南开封府正堂。学校的兴办和教育的发展,加深了汉文化对广西民族的影响,增进了广西民族对国家的认同和中华文化的认同。在此人文发展的大背景下,壮族文人借汉字仿造的古壮字应运而生。

古壮字(旧称“方块壮字”“土俗字”),是壮族及其先民在学习和掌握汉字的基础上,仿照汉字的“象形、指事、会意、形声、转注、假借”等构造方法创制的一种民族文字。据研究,古壮字经历了萌芽、形成和流行等三个阶段。汉代是古壮字的萌芽阶段,即壮族先民借用汉字来记录壮语语音,对古壮字的成形产生很大影响。其雏形在汉代已经出现。如杨雄《方言》中的“犟,牛也”、“虢,式八切,虎也”、“把,鱼也”等,就是记录壮语词使用的汉字。其中“犟”是壮语“水牛”,“虢”是壮语“虎”,“把”是壮语“鱼”。唐代是古壮字形成的重要时期。唐永淳元年(682年)澄州刺史韦敬瓣撰写并刻立于今南宁市上林县的《澄州无虞县清泰乡都万里六合坚固大宅颂》碑文中,发现有10余个古壮字。宋代是古壮字的发展时期,范成大在《桂海虞衡志》中,对民间使用的古壮字作了较为具体的记述,称“边远俗陋,牒诉券约,专用土俗书,桂林诸邑皆然”。根据1989年广西少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室出版的《古壮字字典》(初稿)统计,共有10700多个字,其中定为正体字的有4918个。这些古壮字是从数百年前出版或手抄的牒诉、券约、师公唱本、山歌本、故事传说、族谱、信件和碑文中所收集。所以说,唐宋时期是古壮字的形成和发展的重要时期,为元明清时期古壮字的盛行以及在民间的广泛应用奠定了基础,并且被广泛应用于壮族民间记录经文、神话、故事、歌谣、谚语、剧本、楹联、家谱、契约等,并且还在布依、水、瑶、京等民族民间流行使用。显而易见,汉字对壮族古壮字的产生有着深刻影响,对广西民族文化的发展、保护与传承具有重要促进作用,是广西民族交往交流交融的典型例证。

中华文化的传播和民族的交往交流交融,必将产生积极的社会效益,成为促进广西经济文化发展的重要动力,而宋代广西瓷器烧制业繁荣发展,集中体现了中华文化的传播和广西民族交往交流交融的成果。宋代是我国瓷器烧制业发展的鼎盛时期,其中以五大名窑(即汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑)、六大窑系(即定窑系、钧窑系、磁州窑系、耀州窑系、龙泉窑系、景德镇窑系)产品精良著称,代表当时中国瓷器烧制的巅峰水平,也是广西瓷器烧制业发展的鼎盛时期。在中原瓷器烧制技术的影响下,广西瓷器烧制业兴旺发展,无论是烧制规模、瓷器品种,还是烧制技术和瓷器品质,都超过以往历代。据调查,目前广西发现的宋代瓷窑有60多处,几乎遍布广西各地,主要有南宁市邕宁区凌慕窑、五塘窑、新村窑,宾阳县有邹圩窑;北海市合浦县下窑、上窑、中窑、东窑、西窑、红坎窑等;梧州市藤县中和窑,岑溪市南渡窖;柳州市柳江区里雍镇立冲南窑,柳城县洛崖、大埔、黎田、余家、对河、西门窑等;玉林市郊平山新村窑,容县城关窑、大化窑、龙殿窑、大神湾窑,北流市有岭峒窑、碗窑村窑、瓦响坪窑、仓田窑;桂林市郊区窑里村窑、东窑村窑、星华窑,全州县大湾渡窑、永岁窑、蒋安岭窑,兴安县有严关窑,灵川县有上窑、下窑、甘棠窑,永福县窑田岭窑、三北洲窑;贵港市郊瓦窑岭窑,桂平市西郊窑、伟杨窑、蒙圩窑、罗秀窑;钦州市浦北县土东窑、平山窑、武思窑;贺州市八步区贺街镇窑、铺门镇窑,富川朝东镇水谷村窑,钟山县红花镇窑;百色市郊区林屋屯窑,田阳区那赔窑、那音窑、六谭窑群,凌云县逻楼乡哥么村窑;来宾市武宣县陈家岭窑,象州县瓦厂村瓷窑;河池市宜州区窑头堡窑、德胜窑等。其中以永福县窑田岭窑、兴安县严关窑、藤县中和窑、容县城关窑址数量最多,规模最大。宋代广西瓷窑烧制的瓷器以青瓷、青白印花瓷为主,也有部分为青釉、黑釉、红釉和窑变瓷。其中以藤县中和窑、永福县窑田岭窑、兴安县严关窑、容县城关窑等最具代表性。器型主要有各式碗、杯、盒、缽、壶、罐、瓶、灯、炉、盂、熏炉、枕、腰鼓、印花模具等。装饰花纹有折枝、缠花卉、缠枝卷叶、海水游鱼、飞禽等,纹饰布局严谨,技法娴熟,线条刚劲而流畅,纤细而精巧。其瓷器产品胎质洁白细腻,坚硬轻薄,釉色莹润光洁,胎釉均有良好的半透明度,叩之有清脆悦耳的金属声,达到了“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”高品质境地。宋代广西瓷器的生产,无论是器型种类、形态和装饰花纹,还是窑床结构和烧制工艺,深受中原地区的定窑(今河北)、汝窑(今河南)、钧窑(今河南)、耀州窑(今陕西)及景德镇窑(今江西)等窑烧制技术的影响。因为宋代,随着广西与中原内地关系的日趋密切和大批中原汉族的不断南迁,民族交往交流不断加深,中原地区的瓷器烧制技术亦传入广西,南迁的汉族与当地民族携手合力,烧制出品质精良的瓷器,深受国内外客商的青睐,产品通过水路销往内地,并且通过海上丝绸之路远销南洋诸国。唐宋时期广西瓷器烧制业的繁荣发展,见证了广西民族交往交流交融的活力与成就。

(覃彩銮,广西民族研究中心研究员;覃丽丹,广西民族研究中心助理研究员。)

(图片由黄鹤 提供)

编辑:韦亦玮 复审:黄慧华 终审:唐龙