来源:广西三月三杂志社

发布时间:2025-04-10

导言

晨光洒向中越界河,东兴市山海相连广场上的标志性雕塑被金光轻柔勾勒;暮色笼罩喀斯特群山,那坡县天池国防民兵哨所的民兵仍坚守在边境线上……4月1日至4日,记者跟随由自治区民宗委联合多部门组织的“讲好新时代边疆治理故事”采风团走访防城港、百色、崇左3个边境市的16个点位,亲身感受新时代中国边疆治理的蓬勃活力,见证铸牢中华民族共同体意识示范区建设的累累硕果,探寻边境地区在兴边富民、守边固边、文化传承等方面的生动实践。

石榴花开映边关:

中华民族共同体意识扎根边疆

在东兴这座边陲小城的街巷深处,东兴侨批馆宛如一位静默伫立的时光守护者,沉稳而庄重。在这里,泛黄的信笺上“见字如面”的牵挂令人动容。侨批,专指海外华侨寄回国内的家信和汇款合一的家书,又称“番批”“银信”,它不仅是过去侨眷生活的重要沟通方式和经济来源,也是华侨支援抗日救国历史的一个重要见证。

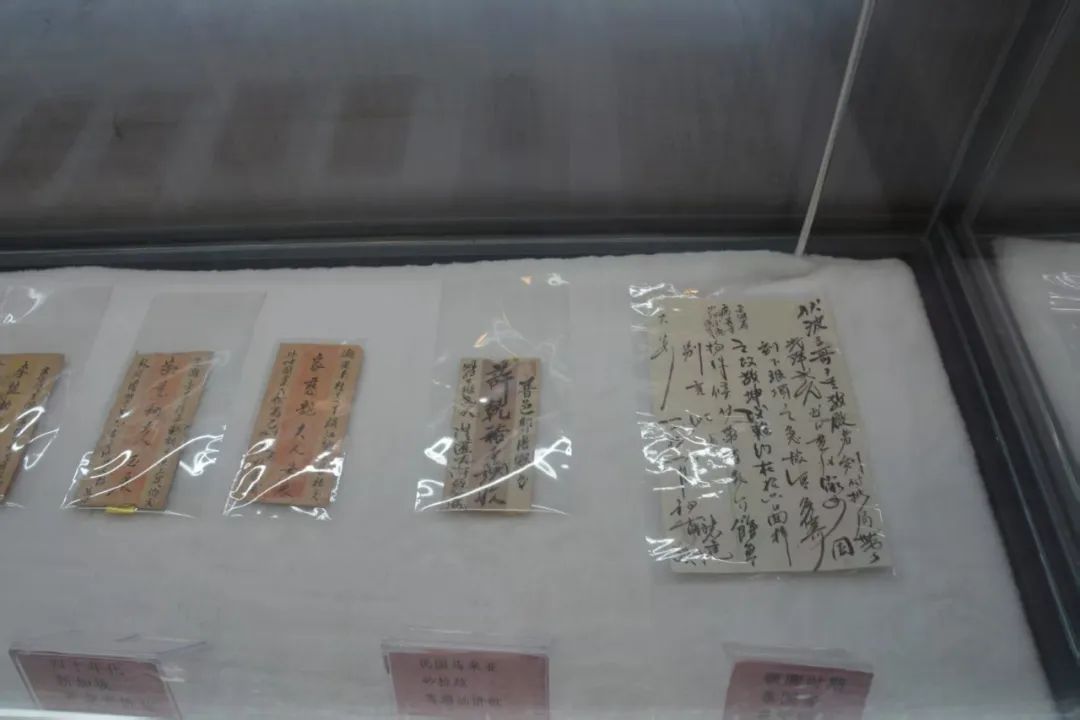

侨批馆中展示的侨批

“侨批承载着海外华侨的创业史、奋斗史、苦难史、爱国史。”东兴侨批汇路文化研究协会会长林惠江动情地向我们介绍这些侨批背后的故事,“这是一张筹款购机的收据,是加拿大爱国华侨统一收的,是我们广西柳城籍侨胞龚滚先生带头捐款购买飞机的凭证,虽然是一张小小的10块钱,但是我们的爱国华侨在外面,你出10块,我出10块,滴水成河。这体现了我们的华侨不管分布在什么地方,只要祖国有难,大家都会伸出手来支持祖国。”

如今,东兴侨批馆已成为中国华侨国际文化交流基地、民族团结进步教育基地、诚信文化教育基地,是各族青少年学习“爱国爱乡”精神的重要课堂。自2017年开馆以来,这里共接待回国寻根的华侨和全国来访的各族群众70多万人次,党支部889个,党员超过16000多名。

东兴侨批馆以历史为笔,书写着中华民族团结奋进的过往;而靖西市地州镇坡豆街则以生活为墨,描绘当下民族团结的生动新篇。

走进靖西市地州镇坡豆街,这里正在举办清明节活动,各族居民在广场上打糍粑、唱山歌、抛绣球,浓厚的民族团结氛围扑面而来。据坡豆街党支部书记阮玲江介绍,坡豆街定期组织节日活动,邀请各族居民展示特色美食、传统技艺,让大家在品尝美食、欣赏技艺的过程中,感受民族文化魅力,促进各民族文化的交流与融合。

坡豆街举办清明节活动

此外,坡豆街还搭建“同心议事亭”,让各族居民围坐在一起,共商社区大小事;推行“民族团结积分制”,将乡村治理的各项事务转化为数量化指标,对村民日常行为进行评价并形成积分、兑换成实物奖励,从而激发大家参与乡村治理的积极性。在“小积分”的带动下,村庄保持干净整洁、邻里和睦相处,矛盾纠纷发生率明显下降。

类似的民族团结进步故事还发生那坡县坡荷乡弄耀村。在这里,新建的民族团结进步宣讲亭里时常传来阵阵掌声;“文明积分超市”前,各族群众拿着积分卡兑换生活用品,脸上洋溢着幸福的笑容。通过修订村规民约、设立文明大讲堂,文明新风吹进了每家每户。

更令人欣喜的是,随着村庄环境改造提升和中草药种植、蛋鸡养殖等特色产业链的蓬勃发展,村民们不仅住上了宜居家园,更握紧了产业振兴的“致富钥匙”,民族团结的石榴籽在这里越抱越紧。

兴边富民展新篇:

边疆发展迈入快车道

近年来,边境地区积极开展新时代兴边富民行动,在推进边境地区特色产业发展、提升沿边开放便利化水平取得了丰硕成果。

在崇左,广西(凭祥)东盟跨境合作农作物种苗繁育中心的育苗大棚里一片绿意盎然,全自动水肥一体化设备正在为幼苗浇水。该中心是全国首个全域甘蔗良种繁育基地,也是崇左市“民营企业进边疆”的第一批签约企业。

育苗大棚里一片绿意盎然

该中心的建设,为推动崇左甘蔗良种繁育推广和糖料蔗产业转型升级、提升综合竞争力提供了有力的支撑。“甘蔗脱毒种苗有个好处,就是种植过程中病害的发生率能降低30%,产量能提高20%左右。使用我们的脱毒种苗后,基本每亩能增加1吨左右的产量。”广西自贸区烽号农业科技有限公司总经理黄奎介绍道。

目前,中心已经启用了全国甘蔗脱毒种苗生产第一条自动化生产线,每年可以在这个生产线上做 5000 万株甘蔗的组培苗。

“民营企业进边疆”行动有力推动了边疆民族地区的经济发展。凭祥市政府与广西甘蔗研究所、广西东亚糖业集团、广西烽号农业公司签订甘蔗科技合作四方协议,以互利共赢的模式建成首个含组培、育苗、扩繁、种茎加工一体化的全域良种繁育基地和面向东盟的跨境农作物种苗繁育中心,广西烽号农业公司总经理黄奎说,政府整合资源完善基础设施,企业通过租用固定资产提供分红的合作模式,高效地推动了项目的建成和运营,辐射边疆民族地区各族群众实现增收致富。

据了解,该项目投产后不仅为当地村集体经济带来了10多万元的创收,也解决了当地群众的就业问题。“这里环境、待遇都很不错,离家也很近,可以照顾到家庭。我以前做营业员一个月也才2000多元(工资),现在有4000多元。”家住凭祥市上石镇马垌村的职工陆伟霞乐呵呵地告诉记者。

除了特色产业,旅游业也成为了兴边富民的重要支柱。依托德天跨国瀑布这一旅游资源,大新县硕龙镇德天村推行“支部+公司+边民”模式,成立广西大新县德天屯旅游服务公司,优先录用本村村民,直接或间接为周边群众提供上千个就业岗位。同时,带动沿线交通、餐饮、民宿等文旅配套发展,形成“旅游一业带动多业”的产业联动效应。2024年公司营业总收入3300万元,公司员工平均每月收入8000元以上。

曾经在广东务工的吕大明现在是德天乡村客栈的老板,在采访中,他表示回乡创业比在外面务工好多了,“去年(开民宿)有30多万的收入呢!”在德天村,像吕大明这样选择回乡创业的年轻人就有38名。

地处世界文化遗产花山岩画核心区的耀达村同样借助景区资源发展经济。2024年,共有45名村民参与景区保洁、治安、山歌表演、农产品销售及设施建设等工作。此外,耀达村还打造壮族糖波酒等品牌产品,实实在在帮助村民增收致富。

在多地凭借旅游产业展现兴边富民显著成效的同时,拥有我国进出口水果最大口岸的凭祥市则通过建设中国—东盟(崇左)水果交易中心,在兴边富民之路上大步迈进。

交易中心创新采用线上拍卖模式,实现跨境水果贸易全流程数字化。通过“线上互市、线下通关”的互市贸易新模式,中心累计完成贸易额超300亿元,带动边民合作社7000余人增收,仅参与边贸装卸的边民就能达到月均增收3000元以上。

中国—东盟(崇左)水果交易中心的产品展示区

该中心不仅推动口岸经济转型升级,还延伸产业链条,发展水果精深加工,让边民共享开放发展红利。从传统边贸到智慧口岸,这里正成为连接国内国际双循环的重要枢纽,书写着新时代兴边富民的新篇章。

同心固边筑屏障:

共护边疆安全新防线

“国无防不立,边无防不宁。” 在祖国南疆的广袤土地上,兴边富民与守边固边同频共振。

在中越边境,友谊关边境派出所坚持党政军警民合力强边固防,发动 346 名边民,组建客商联防队、国旗巡线队两支队伍,强化巡逻管控。东兴镇公园社区同样发动各方力量,组建了一支由外卖小哥、邮递员等组成的 “北仑河卫士” 队,筑牢“家家是哨所、人人是哨兵”的边境群防群治体系。

边境地区还注重“数字边防”“智慧边防”建设,友谊关边境派出所构建了“智能分析预警 + 视频巡逻处置”机制,2024 年成功查获非法越境案件 78 起。东兴市竹山村成立海洋志愿服务队,利用蚝农蚝排上的监控,监视海面上的一举一动,实现了“每张蚝排就是一个哨点,每个蚝农就是一个哨兵”。

友谊关

没有国境的安宁,就没有万家的平安。天池国防民兵哨所哨长凌尚前对此有着深刻而笃定的认识。1981 年,他怀揣着保家卫国的梦想来到哨所,44年如一日坚守岗位。他曾多次放弃改变命运的机会,面对艰苦的条件和家庭的分离,始终初心不改。为改善哨所条件,他带领哨员开荒种地、挖掘鱼塘、修筑道路、修建营房,让哨所实现 “三通五能”。在巡逻中,凌尚前遭遇过毒蛇咬伤、滚落山坡等危险,但这些都没有动摇他守边的决心。“自己的家你不守我不守谁来守?守国门就是守家门。”年过六旬的凌尚前说道。

他还组织哨员深入村屯宣传边境安全知识,发动边民踊跃参军支持国防。在他的带动下,当地形成了强大的守边合力。县里成立了 “尚前先锋哨”“尚前先锋岗”,1500 名党员干部和 8000 多名群众参与其中。

凌尚前接受媒体采访

“凌尚前哨长40多年如一日,守在边关,不仅是一个个例,也是无数守边人的生动缩影。”广西民族大学民族学与社会学学院副教授胡美术在评价凌尚前时感慨地说道,“千千万万个像凌哨长一样的守边人,坚守在边疆,团结边疆各族人民共同守边,将家庭的发展和国家的稳定、边疆的繁荣紧紧相连,可以说是‘家国同构’文化的鲜活体现。”

边境安全环境的改善,促进了边贸和旅游业的发展。哨所周边村屯平孟村党总支部书记梁飞行说,“安全有保障后,国内外商户更安心,交易纠纷少,业务往来频次高,交易规模不断扩大。像去年平孟口岸进出口的贸易额同比增长了 110.47%。同时,安全的环境也让游客安心出游,游客大幅增加,住宿、餐饮等相关产业也随之兴起,村民的收入比去年增长了6.3%。”

文旅融合促交融:

民族团结再谱新章

中国最长的边境公路G219,被誉为“世界级景观大道”,它从新疆喀纳斯出发,一路向南延伸至广西东兴,穿越了冰川峡谷、戈壁沙漠、海洋湿地、原始森林等多种自然景观。在广西段,这条“边关画廊”串联起东兴至那坡的山水人文,让旅人在层峦叠嶂间解锁中越边境风情。广西民族师范学院历史文化与旅游学院教授黄小芬认为,G219国道的建设不仅促进了省际人员流动,更在推动区域经济互联互通的同时,让各族群众在旅途中实现了更深层次的交往交流交融,逐步构建起命运共同体。

G219北起新疆喀纳斯,南至广西东兴

沿着G219这条民族团结之路,文化认同的种子在边疆沃土生根发芽。作为壮族先民骆越人留下的珍贵遗产,距今2000多年的花山岩画生动诠释着文化认同这一民族团结的根脉。漫步花山岩画景区,处处可见中华文化符号:景区墙面绘有花山小红人,游船以壮锦、天琴等元素装饰;导游解说深挖骆越文化,讲述民族交往交流交融的历史。景区还定期举办壮族天琴、高腔表演等民俗活动,打造绣球、手工红糖等非遗体验馆,增设骆越祭祀文化体验项目。

这样的文旅融合模式在其他景区也有呈现。被誉为“中国绣球之乡”的旧州,借绣球这一文化符号,融合非遗技艺与现代文旅。景区内,绣球元素随处可见,从巨型雕塑、制作工坊,到非遗研学、文创产品,独特的体验提升了文旅吸引力。2024年,旧州接待游客超30万人次,售出约30万只绣球,游客购买占主要比例。景区还利用传统节日,举办山歌、抛绣球比赛及绣球制作体验等活动,吸引游客深度参与。

旧州景区内随处可见居民坐在街边认真手作

而在德天瀑布景区,《奇妙·夜德天》夜游项目将蛙神传说与非遗结合,以声光电技术还原先民生活场景,让游客沉浸式体验民族文化。中旅广西德天瀑布旅游开发有限公司副总经理魏红表示:“项目不仅传递民族文化的独特魅力,更以生动的叙事促进文化交流,唤起跨越国界的文化共鸣。”

边境地区的独特区位,为德天瀑布景区开展跨境旅游合作提供了天然优势。中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区试运营以来,已接待出入境游客5万人次。通过“中越人文交流跨境大巡游”活动,两国游客在抛绣球、山歌对唱、美食共享中拉近距离,了解彼此风俗文化,增强文化互鉴,营造了友好和谐的边境氛围。

从滨海渔村到边关古镇,从跨国瀑布到千年岩画,一个个生动故事见证着边疆地区各民族交往交流交融的崭新篇章。相信在未来,广西边疆地区将继续书写繁荣发展的新篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献强大力量。

编辑:韦亦玮 复审:黄慧华 终审:蒙树起