来源:道中华微信公众号

发布时间:2025-07-14

北京时间7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会通过决议,将我国申报的“西夏陵”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到60项。这座新科世界遗产的故事,还要从将近100年前说起。

上世纪三十年代,一架德国飞机掠过贺兰山上空。飞行员卡斯特尔俯视苍茫大地时,突然被山麓下一片奇景攫住目光——有数座巨型土锥,在贺兰山嶙峋的阴影中沉默矗立。

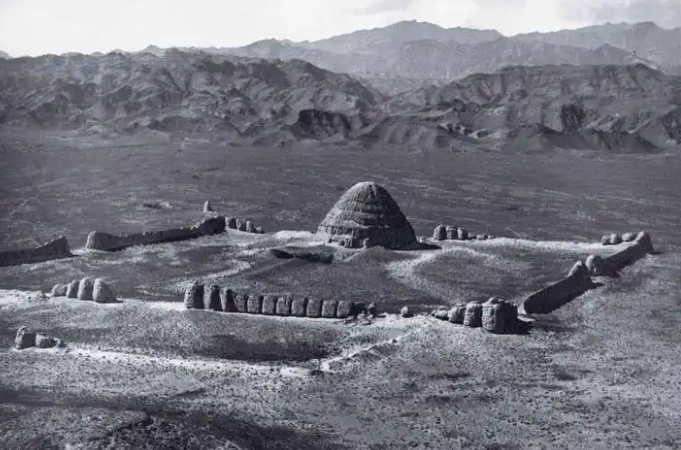

▲德国飞行员卡斯特尔飞越宁夏贺兰山时拍摄的西夏帝陵3号陵(图片来源:新华社)

在这片茫茫戈壁中,风,是永恒的主人。九座巨大的黄土锥体,如同大地的伤疤——这就是西夏陵,一个王朝仅存的几处遗迹之一。

公元1227年,蒙古灭西夏。这个由党项人建立的王国,连同它独特的文字、信仰与风俗,骤然沉入历史的深潭,只留下断壁残垣和无尽的疑问。

陵墓不言,但其中也蕴含着答案:中原工匠的精工巧思、吐蕃僧侣的梵呗圆音、党项武士的烈马嘶鸣,似乎仍能从夯土中隐隐透出。

西夏陵并非一个封闭的孤岛,而是一块无声的磁石,吸附着、也折射着那个时代奔流于丝绸之路与高原河谷之间的多元文化血脉。

▲西夏陵中的多元文化元素(图片来源:视觉中国)

我们在风沙的低语中,尝试聆听那党项、汉、藏……诸多声音在废墟间交织的、若有似无的回响。

(一) 帝陵往事:贺兰山下的文明磁石

即便对“风水”一无所知,也很难忽视西夏陵的帝王气象——贺兰山如天然王座,帝陵端坐其中,浑然天成。

▲贺兰山如“王座”,西夏陵端坐其中(图片来源:视觉中国)

在中原文化中,“陵”字本义即为山陵。由此,“山陵”一词渐成帝王陵墓的尊称。及至唐代,更开创“因山为陵”之风,将帝王长眠之地与巍峨山岳融为一体。

从现实地理来看,西夏都城兴庆府(今宁夏银川)周遭,唯贺兰山兼具巍然气象与屏障之固。此山“在城西六十里,峰峦苍翠,崖壁险削,延亘五百余里,边防倚以为固”。党项帝王择此山麓营建陵寝,正是对中原王朝“因山为陵”传统的认同。

▲ 西夏陵与贺兰山(图片来源:视觉中国)

上世纪七十年代之前,这些土冢静默于风沙之中,身世成谜。明代《嘉靖宁夏新志》曾载:“贺兰之东,数冢巍然,即伪夏所谓嘉、裕诸陵是也。其制度仿巩县宋陵而作。”然寥寥数语,如雾里观花,所指究竟是否此处,终无定论。

更令人扼腕的是,西夏王朝在覆灭之后,竟被元代史官刻意遗忘,史料湮灭。那个曾由开国皇帝李元昊授命重臣野利仁荣、仿汉字精髓创制的六千西夏文字,如天书般难解。西夏历史就此沉入浓雾深处,扑朔迷离。

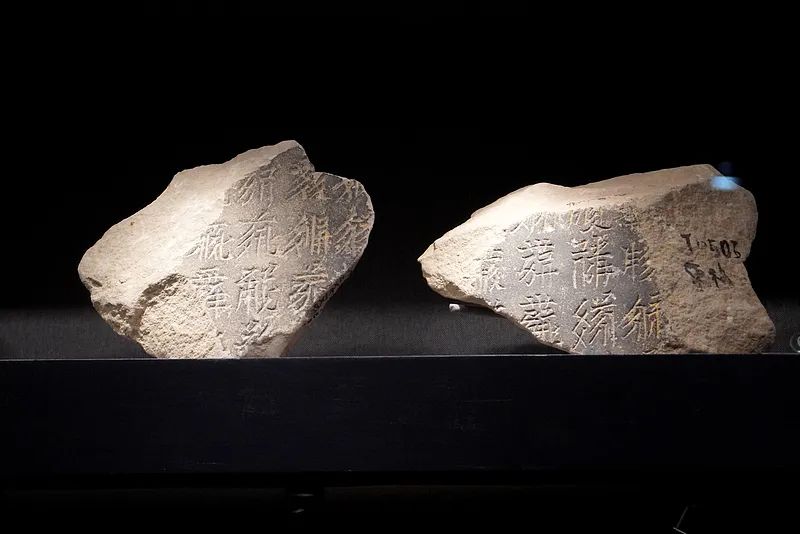

1972年,专业考古队将目光投向这片沉寂的土冢。六载寒暑更迭,转机降临——痴迷西夏文字的学者李范文,在西夏陵碑亭的废墟间蹲守经年。3270块支离破碎的碑石,在他手中被反复摩挲、拼凑。

▲碑亭遗址出土的西夏文残碑(图片来源:视觉中国)

终于,一块关键碑额上的西夏文字被破译:“大白高国护城圣德至懿皇帝寿陵志铭”,历史的尘埃骤然落定:七号陵主人,正是西夏第五代帝王仁宗李仁孝。

这不仅是西夏王陵九座帝陵中唯一确认的归属,更似一把金钥匙,骤然插入了西夏文明最辉煌时代的锁孔。

(二) 儒风西渐:戈壁上的文化突围

随着天书般的西夏文越来越多被破译,长眠于7号陵的主人李仁孝的毕生伟业也逐渐展现。

李仁孝登基时年仅十六岁,面对境内党项、汉、吐蕃、回鹘等多民族共存的局面,他敏锐认识到儒家文化对整合社会、巩固统治的作用。

为推行儒学,李仁孝于绍兴十五年(1145年)七月创立太学,并亲自主持释奠大礼。次年三月,他更做出空前之举——追尊孔子“文宣帝”,其尊崇程度超越同时期宋朝“文宣王”封号。

▲李仁孝发展西夏儒学教育(图片来源:央视纪录片《神秘的西夏》剧照)

西夏原设国学(三百弟子),李仁孝所立太学(三千弟子)大大拓展了规模;公元1147年秋八月开策举人、设童子科;次年三月建内学亲选儒士。由此形成完备的“国学-太学-内学”三级教育体系。

清人吴广成评价:“仁孝生长西蕃,先立学校以教于国;复设小学以化于宫;又慕大汉休风,特起太学,亲临释奠,虽古贤主何以加!”

公元1151年(天盛三年),李仁孝任命精通蕃汉之学的大学者斡道冲为“蕃、汉教授”,主持全国教学。

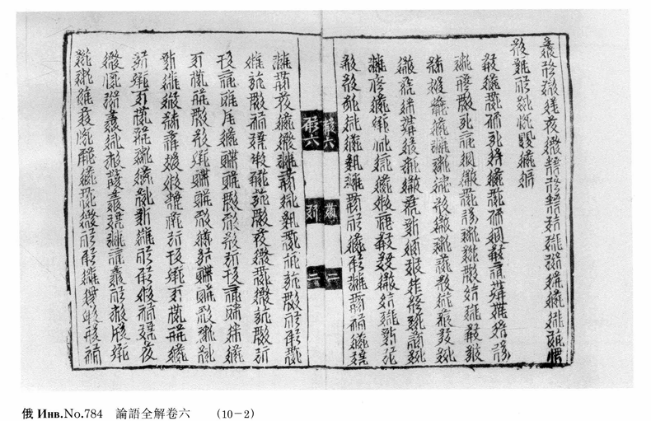

斡道冲五岁中童子举,精通《五经》,曾译《论语注》、著西夏文《周易卜筮断》,此举彰显了皇帝以本土精英推动儒学的决心。

▲西夏文《论语全解》图片(图片来源:《俄藏黑水城文献》第11册)

然而儒风西渐并非一路坦途。当时西夏的权臣任得敬对儒化国策深恶痛绝。他曾在朝堂之上公然抗辩:“经国在乎节俭,化俗贵有权衡。我国地处戎夷之间,地瘠民贫,耕获甚少。如今设立这么多学馆,供养这些书生,耗费巨大。这都是中原的方法,根本不适合我们西夏,还望陛下全部罢黜!”

这位日后敢胁迫仁孝裂土分疆、妄图割据半壁江山的枭雄,其跋扈可见一斑。令人深思的是,面对江山社稷将被分割的屈辱,李仁孝尚可隐忍;但当任得敬直指儒学命脉,意欲斩断西夏精神根基时,这位平素温和的帝王却断然回绝——文化兴国之路,绝无退让!

至此,儒学的根须终于穿透戈壁的砾石,深深扎入西夏的土壤。中原的经义智慧与党项人的刚毅魂魄熔铸一体,锻造出独特的治国之道,为王朝铺就了文化认同的基石。

(三) 佛光西渡:经卷里的共生图景

李仁孝尊崇“儒释并举”之道,在推动儒学的同时,对佛教的扶持也不遗余力。

西夏崇佛之风源远流长,自太宗李德明时已见端倪,而其发展轨迹,亦深深烙印着中原文化的印记。

回溯立国之初,景宗李元昊便曾遣使北宋,求赐《大藏经》,并专修佛塔、寺宇以供奉。在随后绵延的宋夏朝贡贸易中,佛经始终是西夏求赐清单上的重要物品,其向佛之心,可见一斑。

历经数代君主的积淀,至李仁孝,西夏佛教终臻繁盛之境。今日出土的佛典,如同打开了一扇窥见往昔的窗口:华严宗《大方广佛华严经》、净土宗《无量寿经》、天台宗《妙法莲华经》、禅宗《六祖坛经》、密宗《佛说圣耀母陀罗尼经》……各宗派经典在西夏境内竞相绽放。

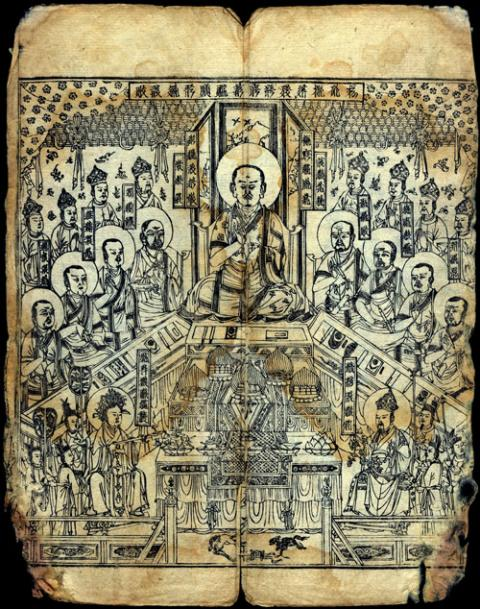

▲西夏译经图(图片来源:中国国家图书馆官网)

而乾祐十五年(1184年)——恰逢李仁孝本命年的一场宏大法事,则成为西夏佛教鼎盛气象的绝佳缩影:皇帝敕命刻印蕃汉双语《佛说圣大乘三归依经》五万一千余卷;绘制彩绘功德图五万一千余帧;制作佛串五万一千余串。

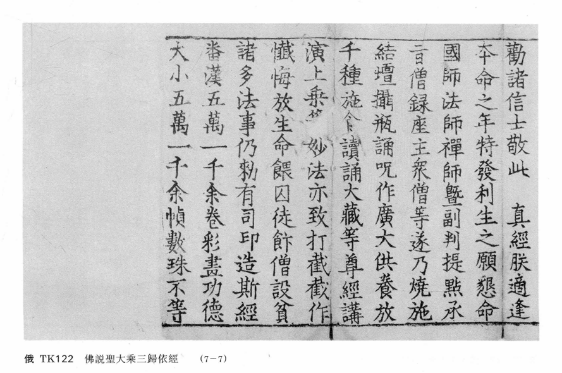

▲《佛说圣大乘三归依经》(图片来源:《俄藏黑水城文献》第3册)

这些佛教法物如潮水般布施于臣僚、僧侣、官吏乃至寻常百姓之家。单是佛经刊印便达五万卷之巨,其刻经事业之繁荣、佛教信仰之深入民间,由此可窥全豹。

至仁孝朝终章,一部浩瀚的 《西夏文大藏经》 已然成型——三千五百七十九卷佛典,字字凝结着智慧与虔诚。

回望来路,有了仁孝皇帝的虔诚护持与鼎力推动,再有无数回鹘、汉族高僧皓首穷经、伏案译校的身影……正是这跨越民族与地域的接力,才让煌煌经卷穿透贺兰风沙,在西夏的土地上落地生根。

▲西夏文大号字木雕印版(图片来源:宁夏回族自治区文物考古研究所官网)

暮色浸染贺兰山,九座黄土巨冢的轮廓渐渐消隐。正是这片沉默的陵阙,守护着一位少年帝王最炽热的文明理想——以儒风佛韵铸造的西夏文化。

今日指尖抚过残碑上的西夏文与汉文刻痕,耳畔似有驼铃穿越时空:那是僧侣携经卷西来的蹄音,是中原工匠凿刻斗拱的斧声,是贺兰山下各族儿女共诵《论语》的晨读。

王陵的每一粒沙尘,都在诉说一个道理:文明不灭的密钥,绝非孤守,而是百川赴海般的交融与新生。

风沙漫卷,惟见陵前草木岁岁枯荣,正如中华文明血脉深处,那从未断绝的共生之力。

(作者 何艺培 西北民族大学历史文化学院讲师 穆昊文 西北民族大学历史文化学院硕士研究生)

编辑:韦亦玮 复审:黄慧华 终审:蒙树起