来源:老年日报广西新闻

发布时间:2020-05-07

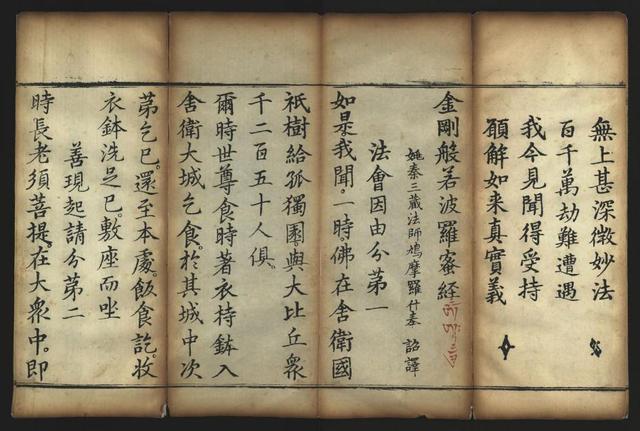

《金刚经》是大乘佛教的著名经典,是600卷《般若经》的精华,全称《金刚般若波罗蜜经》,最先由鸠摩罗什于公元402年(姚秦时期)译成汉文而开始在中国流行,后来更是因为禅宗六祖慧能的因缘而在中国乃至全世界广泛流传。

中国禅门初祖达摩大师西来弘扬禅宗,在传授心地法门、顿悟禅法的同时,当时推荐给禅修者的印心佛典是《楞伽经》。但因此经名相丰富,说理繁多,译文生涩,对于修学顿悟的禅者来说,要去研讨它无疑是一大难题。自三祖僧璨传给四祖道信之后,《金刚经》就逐渐取代了《楞伽经》的地位,道信在世之时就曾劝人念"摩诃般若波罗蜜"。至五祖弘忍创东山法门之时,他普劝僧俗读诵《金刚般若波罗蜜经》,六祖慧能即因此而与《金刚经》结缘。综观慧能的一生,他从发心求法到得法,乃至于正式的弘法,都没有离开过《金刚经》。

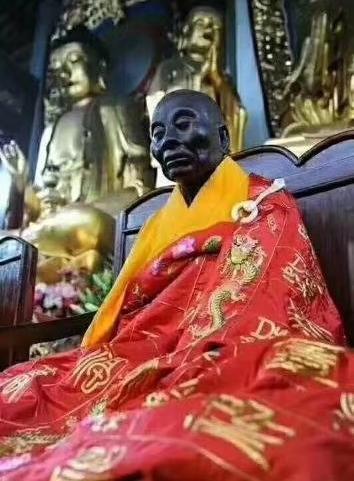

六祖真身

一、因闻《金刚经》而发心求法

六祖慧能,俗名卢惠能,唐代岭南新州(今广东新兴县)人。他家境贫寒,三岁丧父,年纪稍长即靠卖柴养母糊口。在二十三岁之时,在送柴给客户时首次听到客人诵读《金刚经》,在心灵上产生了极大震动,感到"宿昔有缘",于是前往黄梅参礼五祖弘忍大师。《坛经》有载:

时,有一客买柴,使令送至客店。客收去,慧能得钱,却出门外,见一客诵经。慧能一闻经语,心即开悟。遂问:"客诵何经?"客曰:"《金刚经》。"复问:"从何所来,持此经典?"客云:"我从蕲州黄梅县东禅寺来。其寺是五祖忍大师在彼主化,门人一千有余;我到彼中礼拜,听受此经。大师常劝僧俗,但持《金刚经》,即自见性,直了成佛。"慧能闻说,宿昔有缘,乃蒙一客取银十两与慧能,令充老母衣粮,教便往黄梅参礼五祖。

慧能初闻《金刚经》(网络图片)

二、因《金刚经》而得法传衣

慧能见到五祖弘忍,数语之下,得五祖关注。慧能被派后院破柴踏碓。过了八个月多,弘忍决定要在弟子中寻找一个继承人,就让门人各做一偈,以表自己在修证上的见地。慧能以其偈子"菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃"获得弘忍的印可。三更入室,弘忍亲自为慧能解说《金刚经》,当讲至"应无所住,而生其心"时,慧能大悟。弘忍遂授其衣钵而成为禅门六祖。《坛经》记载:

祖以杖击碓三下而去。慧能即会祖意,三鼓入室。祖以袈裟遮围,不令人见,为说《金刚经》,至应无所住而生其心,慧能言下大悟一切万法,不离自性。遂启祖言:"何期自性本自清净,何期自性本不生灭,何期自性本自具足,何期自性本无动摇,何期自性能生万法。"祖知悟本性,谓慧能曰:"不识本心,学法无益;若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。"三更受法,人尽不知。便传顿教及衣钵,云:"汝为第六代祖,善自护念,广度有情,流布将来,无令断绝......。"

五祖为慧能讲解《金刚经》(网络图片)

慧能的悟道偈也是充分体现了大乘佛教般若性空的思想。《心经》曰:"无智亦无得,以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。"《金刚经》云:"凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来"、"一切法无我、无人、无众生、无寿者"、"我于阿耨多罗三藐三菩提乃至无有少法可得,是名阿耨多罗三藐三菩提"。这些诸多要义与慧能"菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃"之偈,所阐明的都是同一实质之体悟。

三、弘传《金刚经》

慧能得到五祖授记衣钵后,遁隐于岭南的四会、怀集、象州、永福诸地长达十五年,后于广州法性寺(今光孝寺)受印过剃度,正式出山在岭南地区广弘顿教之法。他在讲经说法中充分吸收了《金刚经》的很多精华思想,并且以中国式的通俗语言来进行诠释。

《坛经》中的离相无相、佛性平等、顿悟、自性自度等主要思想都是源于《金刚经》。《金刚经》主旨在于说明"空",一切问题都围绕"云何应住,云何降伏其心"而展开,提出了"无相布施、无我度生、无住生活、无得而修"的观念,指出"凡所有相,皆是虚妄";在《坛经》中则进一步发展而成为"无念为宗,无相为体,无住为本"。《金刚经》原文"是法平等,无有高下";《坛经》原文"人即有南北,佛性即无南北。"《金刚经》原文"一念生净信"、"净心行善,无度自度";《坛经》"观心见性,见性成佛"、"众生各于自身自性自度"。

慧能《坛经》中还对《金刚经》给以极高的评价,劝人持诵《金刚经》。他在《坛经·般若品》中特别指出:

善知识!若欲入甚深法界及般若三昧者,须修般若行,持诵《金刚般若经》,即得见性。当知此经功德无量无边,经中分明赞叹,莫能具说。此法门是最上乘,为大智人说,为上根人说。小根小智人闻,心生不信。何以故?譬如大龙下雨于阎浮提,城邑聚落,悉皆漂流如漂枣叶。若雨大海,不增不减。若大乘人,若最上乘人,闻说《金刚经》,心开悟解。故知本性自有般若之智,自用智慧,常观照故,不假文字。譬如雨水,不从天有,元是龙能兴致,令一切众生、一切草木、有情无情,悉皆蒙润。百川众流,却入大海,合为一体。众生本性般若之智,亦复如是......。

慧能所讲之法,后来由门徒法海等人整理而成为的《坛经》,可以说是《金刚经》等佛教思想完全中国化的一个显著标志。《坛经》也因此而成为中国唯一一部被尊称为经的佛教经典。

四、为《金刚经》作注解

慧能所留下的著作,除了《坛经》,另外还有一本专门《金刚经》注解的著作,即《六祖金刚经觧义》。

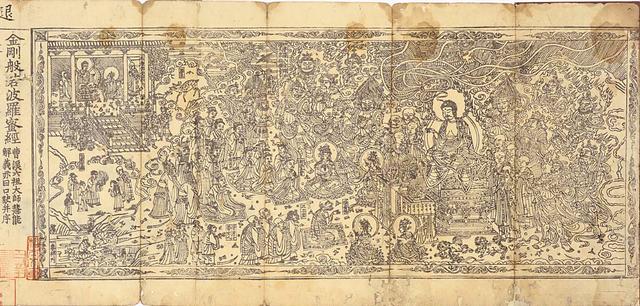

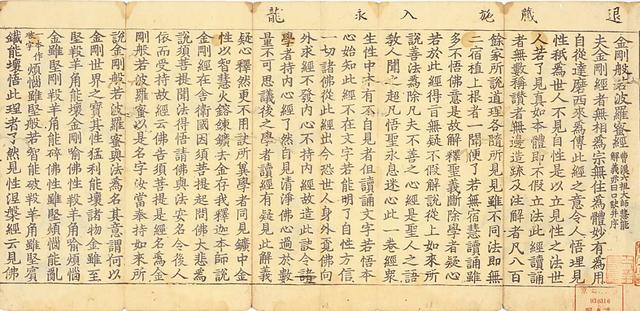

《金刚般若波罗蜜经六祖慧能大师解义》

《六祖金刚经解义》,又名《金刚般若波罗蜜经六祖慧能大师解义》《金刚经口诀》《金刚经注解》《六祖解义》《六祖口诀》《金刚经解义》等等,共分两卷。慧能在文中对《金刚经》三十二品的各句进行了详细的解释。他对《金刚经》进行的概说及评价集中体现在其序文之中,即为:

夫金刚经者,无相为宗,无住为体,妙有为用。自从达摩西来,为传此经之意,令人悟理见性。只为世人不见自性,是以立见性之法,世人若了见真如本体,即不假立法。此经读诵者无数,称赞者无边,造疏及注解者,凡八百余家。所说道理,各随所见,见虽不同,法即无二。宿植上根者,一闻便了;若无宿慧者,读诵虽多,不悟佛意。是故解释圣义,断除学者疑心。若于此经,得旨无疑,不假解说。从上如来所说善法,为除凡夫不善之心。经是圣人语,教人闻之,超凡悟圣,永息迷心。此一卷经,众生性中本有,不自见者,但读诵文字。若悟本心,始知此经不在文字。若能明了自性,方信一切诸佛,从此经出。今恐世人身外觅佛,向外求经,不发内心,不持内经,故造此诀,令诸学者,持内心经,了然自见清净佛心,过于数量,不可思议。后之学者,读经有疑,见此解义,疑心释然,更不用诀。所冀学者,同见矿中金性,以智慧火镕炼,矿去金存。我释迦本师,说金刚经,在舍卫国,因须菩提起问,佛大悲为说,须菩提闻法得悟,请佛与法安名,令后人依而受持,故经云:佛告须菩提,是经名为金刚般若波罗蜜,以是名字,汝当奉持。如来所说金刚般若波罗蜜,喻法为名,其意谓何?以金刚世界之宝,其性猛利,能坏诸物。金虽至坚,羖羊角能坏;金刚喻佛性,羖羊角喻烦恼。金虽坚刚,羖羊角能碎;佛性虽坚,烦恼能乱;烦恼虽坚,般若智能破;羖羊角虽坚,镔铁能坏。悟此理者,了然见性。涅槃经云:见佛性不名众生,不见佛性是名众生。如来所说金刚喻者,只为世人性无坚固,口虽诵经,光明不生,外诵内行,光明齐等,内无坚固,定慧即亡,口诵心行,定慧均等,是名究竟。金在山中,山不知是宝,宝亦不知是山,何以故?为无性故。人则有性,取其宝用,得遇金师,錾凿山破,取矿烹炼,遂成精金,随意使用,得免贫苦,四大身中,佛性亦尔。身喻世界,人我喻山,烦恼喻矿,佛性喻金,智慧喻工匠,精进勇猛喻錾凿。身世界中有人我山,人我山中有烦恼矿,烦恼矿中有佛性宝,佛性宝中有智慧工匠,用智慧工匠,凿破人我山,见烦恼矿,以觉悟火烹炼,见自金刚佛性,了然明净,是故以金刚为喻,因为之名也。空解不行,有名无体,解义修行,名体俱备。不修即凡夫,修即同圣智,故名金刚也。何名般若,般若是梵语,唐言智慧。智者不起愚心,慧者有其方便;智是慧体,慧是智用。体若有慧,用智不愚,体若无慧,用愚无智。只为愚痴未悟,故修智慧以除之也。何名波罗蜜,唐言到彼岸。到彼岸者,离生灭义。只缘世人性无坚固,于一切法上有生灭相,流浪诸趣,未到真如之地,并是此岸;要具大智慧,于一切法圆满,离生灭相,即是到彼岸。亦云心迷则此岸,心悟则彼岸;心邪则此岸,心正则彼岸。口说心行,即自法身有波罗蜜;口说心不行,即无波罗蜜。何名为经?经者,径也,是成佛之道路也。凡人欲臻斯路,当内修般若行,以至究竟。如或但能诵说,心不依行,自心则无经;实见实行,自心则有经。故此经如来号为金刚般若波罗蜜经。

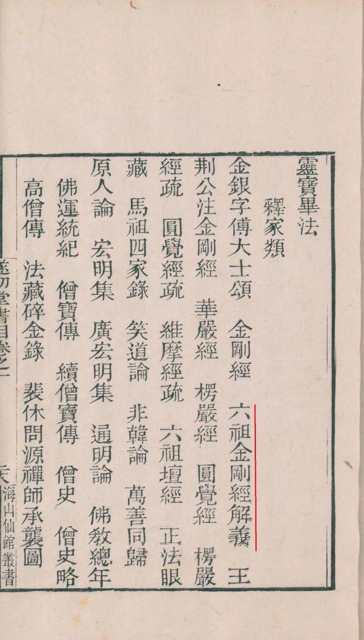

罗适《六祖口诀后序》之载

慧能有关《金刚经》注解的此著作,也应该是由其弟子们所记录而流传下来的,历史上曾有多种版本印刷刊行。笔者目前见到最早的是北宋元丰七年(1084)的版本(天台罗适校刊)。从罗适在元丰七年六月十日所作的《六祖口诀后序》中"适遂欲以《六祖金刚经口诀》,镂板流传,以开发此数方学者佛性,然以文多脱误,因广求别本刊校,十年间凡得八本,惟杭越建陕四本文多同,因得刊正谬句"可知:在北宋元丰年间,在各个地方至少曾有八个版本在流传,后由罗适进行校刊而成为流传至今的的版本。在南宋尤袤所撰《遂初堂书目》中亦有此《六祖金刚经觧义》之记。

《遂初堂书目》之记

《坛经》及《六祖金刚经觧义》这两部六祖慧能所留下的经典,是可谓之为瑰宝矣!

编辑:mzb