来源:新浪博客

发布时间:2020-03-02

今天是农历二月初八,是禅宗六祖慧能(亦称惠能)1382周年的诞辰纪念日。六祖慧能与老子、孔子被并称为“东方三大圣人”,毛泽东主席曾给他以很高的评价,称他“是禅宗的真正创始人,亦是中国佛教真正始祖”。太虚大师认为:“六祖实为中国隋唐以后最伟大的人物”。国学大师钱穆认为:“后代中国学术思想史上有两大伟人,对中国文化有其极大之影响,一为唐代禅宗六祖慧能,一为南宋儒家朱熹”。星云大师说:“在中国能代表中华五千年文化的,仅慧能大师一人而已”。

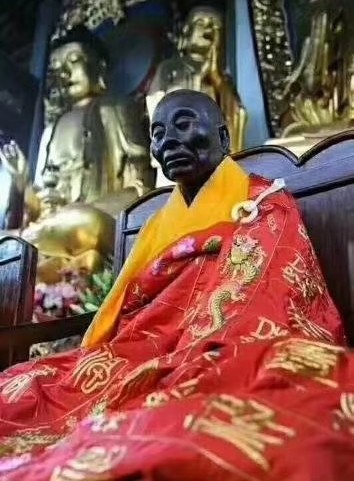

六祖真身

六祖慧能是岭南特有的历史文化名人,在这里要特别地提示的是:岭南在地域上的概念,并不只是单指广东,而是包括了广西等地在内,特别是在六祖大师所在的唐代,并没有广东、广西之分,广东与广西都属于同一个岭南道,因此广西也有六祖文化遗迹是在情理之中的!

弘扬中华优秀传统文化,发扬民族精神,是每一个中国人的神圣使命。在此给大家介绍广西与六祖慧能有关的文化遗迹,也就是两处圣迹、两座圣像、两本《坛经》。

一.两处圣迹

大家都知道,当年五祖弘忍在湖北黄梅半夜给慧能传授衣钵,并嘱咐“恐人害之,速南去暂作隐晦”,慧能于是连夜远走南方。在其后的约十五至十六年中,其隐修生活的地点也是一个迷团。唐代王维《六祖能禅师碑铭并序》中称,慧能“怀宝迷邦,销声异域。”。柳宗元作《曹溪大鉴禅师碑》时说是“遁南海上,人无闻知。”因此后人广为探寻他在岭南此时段隐修的活动踪迹。根据《坛经》的“逢怀则止、遇会则藏”之说,后人的研究多数集中在广东的四会和怀集两地。但对同属岭南地区的现广西六祖遗迹关注与研究基本没有,其实怀集以前本来就是广西辖境,怀集县是1951年5月从广西划入广东的。

怀集“六祖岩”

怀集县冷坑镇上爱岭的六祖岩,据文献记载就是当年六祖的隐居之所。岩前石壁上刻有“六祖岩”三个大字,岩内石壁有县令蒋航在清朝光绪三十四年(1908年)的石刻诗四首。

无独有偶,在现在的广西辖境内,还有象州与永福两处六祖圣迹。

1. 象州县六祖遗迹。在县城对面西山半山处的六祖岩,还保存有的十多处石刻文物,绝大部分都反映了六祖慧能在象州的活动,其中最重要的石刻有两处。

一处为六祖岩前左上方的篆书“六祖巖”三个大字题刻。石刻有落款,左侧小字为时间:“元豐甲子岁”,右侧小字为题刻者:“曲江譚掞文初書”。此石刻的作者名字叫谭掞,字文初,广东韶关人,他是北宋时期韶关著名的文化名人,是王安石的同窗同学,与苏东坡也是好朋友,他曾任广西提举常平和广西转运副使。此石刻时间为北宋元丰年间(公元1084年),与怀集“六祖岩”摩岩石刻文物形成年代提早了824年,是国内迄今发现以“六祖”来命名的年代最早的岩洞。

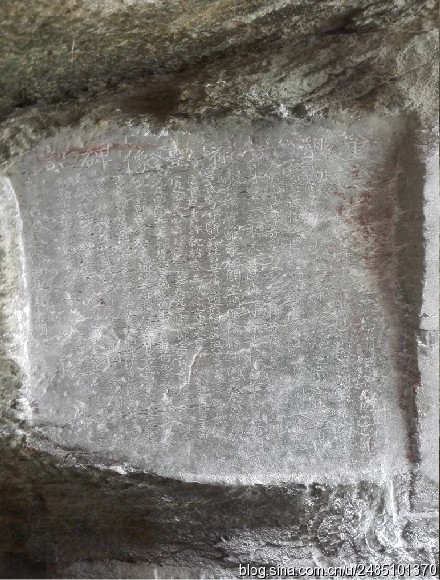

象州“六祖岩”石刻拓片

另一处重要的石刻文物是岩洞中明代的“重塑六祖聖像碑记”。碑记的时间是“大明正德癸酉(1513)正月”,开头序文中有:“象郡西山有巖,曰六祖巖。中有聖像,昔人所塑也。郡人云:昔六祖南行藏于此。信祀之也。宋元豐時,郡守張公唐輔勒詩于石,明我祖秉佛之旌旄,傳之心印,详且盡也。”这段序文大意是:象州西山有一个岩洞叫六祖岩,岩里面有六祖圣像,古时已存在,人们相传当年六祖南行时曾在此洞藏身修行,老百姓崇信敬仰,>立六祖圣像在此以为供奉;到了宋代元丰年间,主政象州的官员张唐辅曾为此而赋诗并刻于石壁之上。

“重塑六祖聖像碑记”摩崖石刻

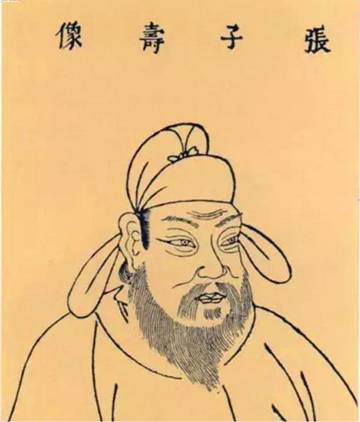

值得注意的是,张唐辅也是广东韶关人,是唐代名相张久龄的第十世孙。而一代名相张九龄却是和六祖慧能有很深的因缘,且深受六祖之影响。宋代沙门释契嵩《传法正宗记》记载,当年张九龄还在儿童之时,长辈带他礼拜六祖大师,六祖大师抚按张九龄的头顶说:“此奇童也,必为国器。”果然象六祖大师所预言的一样,后来张九龄官至极品,位居唐朝开元盛世一代名相,成为国之栋梁,并留下了“海上生明月,天涯共此时”等诸多名篇诗名而享>誉至今。

因此,张唐辅出生成长于六祖慧能的主要弘法地及真身所在地的韶关,并且作为张九龄的第十代孙,必定是深受六祖文化及家风的熏陶,所以,他在象州为官时,对此处的六祖圣迹赋诗刻石便在情理之中。另外,谭掞在洞口石壁所题刻的篆书“六祖岩”三个大字,很有可能就是当时担任象州知州的张唐辅相邀而书写的。

张九龄像

此外,在历代志书典籍中对象州六祖岩也是多有记载。宋代地理总志《舆地纪胜》卷一百五《岭南西路·象州》记载:“六祖岩,在西山寺后,蹬道盘纡,石穴空嵌,可容数人,塑六祖圣像其中。”“卢道者,隐居阳寿之青金山,……。其山甚广,虎狼甚多。卢在山中卓庵,修行勤苦,虎常蹲伏庵下。每出入,虎为之守庵。<>”

惠能降龙图

据研究,文中之“卢道者”应当就是六祖。六祖俗姓卢,广东新州(今新兴县)夏卢村人。明代高僧“憨山大师”流传下来的著作《憨山老人梦游集》(卷五十)也有这样的记载:“有新州卢道者,得黄梅衣钵,号为六祖,回至曹溪……”。由此可见,憨山大师也曾将慧能称为“卢道者”。慧能具有降龙伏虎的能力,这种传说在其他的典籍上也是多有记载的。

2017年12月,“象州六祖岩摩崖石刻”被列为自治区文物保护单位并予以公布。

2.永福县的六祖遗迹。在永福县的双瑞岩,岩内原来有宋代至清代的碑刻多处。虽然现在文物多数已遭受破坏残失,目前仅剩下个别残碑,但其在历代志书中还是见有多处记载。

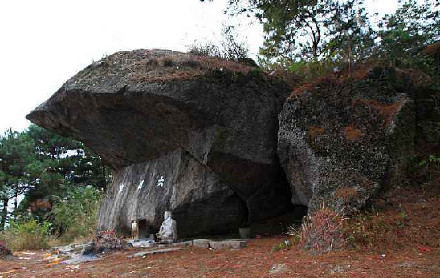

永福“双瑞岩

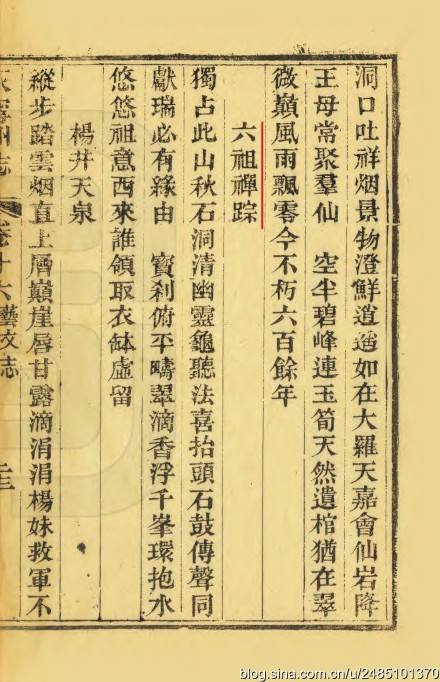

据清雍正十一年(1733)刊刻的《广西通志》卷十三“山川”记载:“双瑞岩在州南八十里,形如伏狮,而岩在其口。乃六祖修炼之所。”清道光五年(1825)任永宁知州的李重发,也曾作《宿双瑞岩太和寺二首》,在诗末还特别标注出“六祖修道于此”。《永宁州志》中所记载的“古田八景”,双瑞岩以“六祖禅踪”入选,并录有解元余绍先《六祖禅踪》一词,词曰:“独占此山秋,石洞清幽,灵龟听法喜抬头。石鼓传声同献瑞,必有缘由。宝刹俯平畴,滴翠香浮,千峰环抱水悠悠。祖意西来谁领取,衣钵虚留。”志书中还记载有当年永福知县王宁在双瑞岩叩问六祖慧能的经过。

《永宁州志》“六祖禅宗”之载

所以说,永福县双瑞岩也是广西难得的另一六祖圣迹。遗憾的是,由于时代的变迁,它的石刻等文物已经基本被毁无存。因此象州县的六祖遗迹更加显得珍贵!

2018年6月,“广西(象州)六祖文化研讨会”在象州县成功举办,来自国内的禅宗文化资深研究专家、文史方志文献专家、六祖研究学术团体人士、佛教界人士等共86人出席了研讨会,与会者一致认为:象州六祖岩是十分重要的、不可多得的六祖遗迹,一定要切实做好保护工作;并在此基础上合理地开发利用,使之成为岭南又一处禅宗六祖文化胜地。

二.两座圣像

在象州县城对面的西山有两个圣像,一个人工制作的六祖圣像,一座是天然形成的达摩圣像。

六祖圣像

1.人工制作的六祖圣像,在六祖岩洞里面,千年以前就已经有人工制作的六祖圣像存在,并为当地民众世代所供奉。这在前面已经介绍过的宋代地理总志《舆地纪胜》及洞内尚存的明代“重塑六祖聖像碑记”之中都有详细的记载。新中国成立之后,由于浩劫,六祖圣像被丢而损毁。现在六祖岩洞里的六祖圣像所用的材料是汉白玉,重量为两吨,是以南华寺六祖真身为模板雕塑而成,在2016年的4月由地方民间人士重新恢复供奉在六祖岩之内。

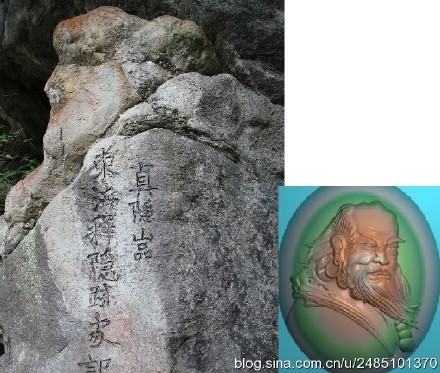

2.天然形成的达摩圣像,就在六祖岩的左上方,上面刻有文字“真隱岩”、“東海釋隱跡處記”的主体岩石,整体看上去就是一座天然的达摩祖师侧面像,头面之形栩栩如生,因此经常有游人在此焚香礼拜。

达摩圣像

在这里重点介绍一下达摩其人。达摩是古印度人 ,原名菩提多罗,后改名菩提达摩,是佛教禅宗第二十八祖,为中国禅宗的始祖。传说他是南天竺国香至王的第三子,出家后倾心大乘佛法,出家后从般若多罗大师(禅宗第二十七代祖)。有一天,达摩向他的师父求教说:“我得到佛法以后,应到何地传化?”般若多罗说:“你应该去震旦(今中国)”,又说:“你到震旦以后,不要住在南方,那里的君主喜好功业,不能领悟佛理。”达摩遵照师父的嘱咐,准备好行李,驾起一叶扁舟,乘风破浪,飘洋过海,用了三年时间,历尽艰难曲折,来到了中国。

南朝梁武帝期间,他航海来到广州,梁武帝立即派使臣把达摩接到南京,为其接风洗尘。梁武帝问达摩祖师:“朕一生所有造寺、度僧、写经、弘扬佛法、到底有没有功德?”祖师答道:“并无功德。此是人天小果。有漏之因,如影随形。虽有善因,非是实相。”武帝又问:“如何是实功德?”祖师答道:“净智妙圆,体自空寂,如是功德,不以世求。”因话不投机,达摩于是便告辞梁武帝,渡江北上。后来,梁武帝把问答情况告知他的师父志公禅师,禅师听后就大吃一惊,对梁武帝说:“达摩大师这个开示实在太好了,传佛心印的大德终于出现了。”粱武帝立刻派遣兵马,想要把达摩大师请回来,但为时已晚。

达摩祖师以一苇渡江而悄然到达长江北岸。魏孝明帝孝昌三年,达摩祖师在嵩山少林寺的五乳峰山洞之中,整天面壁而坐,默默不语。祖师面壁九年,遇神光禅师求法,因“神光断臂”之因缘,祖师把法衣传给神光,并将其改名为慧可,随后他就离开少林寺。他后来在千圣寺,身得重病卒然寂世。他的弟子们破例保留了尸体,将其葬在熊耳山。

达摩祖师圆寂之后三年,当时魏国有一位大臣名叫宋云,奉命出使西域,他数年在外,对于达摩的圆寂之事一无所知。当他完成使命归国交旨的途中,在半路上,看见达摩祖师手里提着一只鞋迎面走来。祖师对宋云说:“汝国天子已崩。”宋云回国后果然是旧帝已经驾崩,他于是向新帝进行奏报。皇帝感到非常奇怪,于是派人熊耳山挖开了达摩祖的坟墓,当打开棺木时,却发现达摩的尸体不见了,只有一只鞋子尚留在棺内。

达摩祖师的一生充满了传奇,其到底归身何处?此是千古之谜,让人不得不脑洞大开,浮想联翩。他会不会只履之行,最终归隐于象州西山。就象当年佛陀弟子大迦叶至鸡足山(印度或中国云南)后,进入禅定,奉持如来咐嘱之法衣,以待弥勒出世而授之。达摩祖师当年是不是仿效大迦叶而息身于西山此岩(真隐岩)之中,实在等待有缘流布大法之人。“真隱岩”、“東海釋隱跡處記”所指的对象是指慧能还是达摩,或者两者都是。由此,中国的禅宗法衣由达摩传慧可,慧可传僧璨,僧璨传道信,道信传弘忍,弘忍传慧能。并在慧能(世称六祖)身上得以发扬光大,从而一花五叶,禅行天下。却也正应验了达摩祖师当初的传法偈语:

吾本来兹土,传法救迷情。

一花开五叶,结果自然成。

因此,象州西山既是六祖慧能的隐修之地,供奉有六祖圣像,同时又示现天然达摩祖师石像。这两位祖师都与象州有着殊盛的因缘,实在是非常的难得!

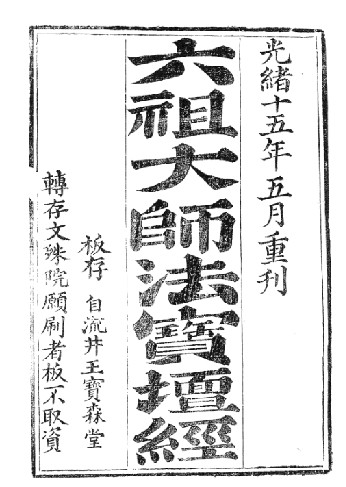

三.两本《坛经》

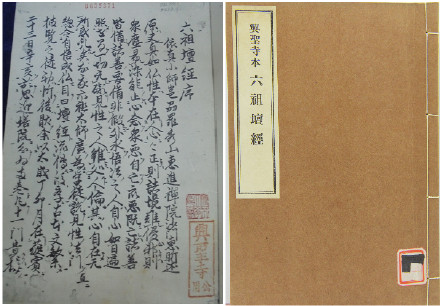

记述禅宗六祖慧能的生平事迹和语录《六祖坛经》,是中国佛教著作中唯一被奉为“经”的经典作品。《坛经》在流传过程中曾多次被修改补充,形成各种不尽相同的版本,有的早已佚失,有的还保存下来。但经专家分析归纳起来,主要是有四种版本,即为敦煌本、惠昕本、契嵩本及宗宝本。此其中有两本《坛经》却是与广西有关。

1.惠昕本。因其是惠昕禅师所整理编辑而名。惠昕本因之前在中国已佚失,从而缺乏相应的研究。1933年,日本著名学者铃木大拙在京都掘川兴圣寺发现了由中国禅僧惠昕重编的二卷十一门本《六祖坛经》古刻本。此后,又陆续在日本发现了多个属于惠昕系统的《坛经》写本或刻本。

这个版本《坛经》的编者是“邕州罗秀山惠进禅院沙门惠昕”。此清楚地表明了此《坛经》出自邕州(今广西南宁)罗秀山的惠昕禅师。从历史典籍可知,惠昕禅师是唐代人,他于唐天宝三载(即公元744年)开始在邕州(今广西南宁市)的罗秀山驻锡建寺修行。根据我的研究,此本《坛经》的成于唐贞元三年(787),农历五月二十三日之时,是人间第二最古的《坛经》。此本《坛经》与之前的敦煌本相比,具有以下几个明显的特点:

一是经名的变化。敦煌本全称较长,即为《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经》。而惠昕本则是首次以《六祖坛经》而名,其意义非比寻常。

二是慧能“得法偈”的变化。在敦煌本中,神秀禅师写出偈子后,慧能所作的偈子是:“菩提本无树,明镜亦无台;佛性常清净,何处有尘埃。又偈曰:心是菩提树,身为明镜台;明镜本清净,何处染尘埃。”而在惠昕本中,慧能所作的偈子则只是:“菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处有尘埃。”并且此偈后来广为后世的《坛经》各个版本所采用。

三是增加的主要内容。与敦煌本相比,追赶慧能的“三品将军惠顺”在惠昕本中变成了“四品将军惠明”,在内容上还增加慧能得法归来避难、传五分法身香、朝廷征诏等内容。这些增加的内容也是广为后世《坛经》各版本所采用。

2. 契嵩本。由北宋时期的契嵩禅师整校而成。

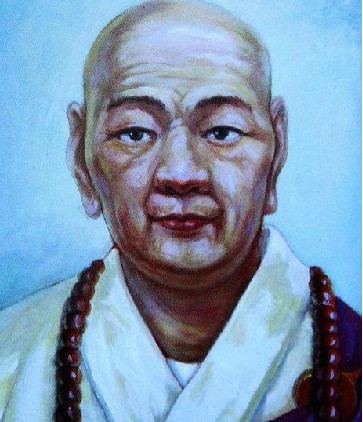

契嵩禅师像

契嵩禅师是广西藤县人,他是中国佛教史上非常著名的僧人, 还是一位不可多得的文学大家,他以引儒入佛著称于世。他注重著书立说,提倡佛儒调和,宣扬孝道思想,极力弘扬佛教理论和教义,加速了儒释二教相互融合的进程。此版本的《坛经》具有以下几个明显的特点:

一是经名的变化。敦煌本全称为《南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经》。惠昕本为《六祖坛经》(或《韶州曹溪山六祖(师)坛经》)。契嵩本则为《六祖大师法宝坛经》。

二是《坛经》作者的变化。在经名之下的作者标注,敦煌本等本基本都是“……法海集记”,而在契嵩本中则是“……法海等集”。此中多了一个“等”字,即指除了六祖门下的法海禅师之外,可能还收录有其他人的记录材料。

三是在《坛经》正文中“慧能”的出现。在现存的敦煌本和惠昕本中,是以“惠能”或“某甲”出现的。而契嵩用的是“慧能”,此可能是契嵩当年寻得的“曹溪古本”即是如此,也可能是契嵩认可并采用了《祖堂集》的有关记载。

四是体现了“引儒入佛”思想。此集中表现在其《释功德净土第二》最后的“无相颂”中,也就是“心平何劳持戒。行直何用修禅。恩则孝养父母。义则上下相怜……”这首偈子的首次出现。当然,此也应该是当年契嵩寻得的“曹溪古本”之中已有的记载。

契嵩禅师后来长期担任杭州灵隐寺的主持。可以说,灵隐寺能有如此的盛名,主要受益于两个人,一个是道济禅师(也就是济公活佛),另一个人就是契嵩禅师。

因此,以上两本《坛经》的作者都与广西有关,广西在《坛经》及禅文化的地位应该引起世人的重视!

四.广西六祖禅文化的特殊意义

以上这些广西的六祖禅文化,具有非常的独特性,善加研究和利用将具有非常积极的意义。

1.可以成为体悟六祖精神的文化圣地。六祖岩之“岩”,并不是一般意义上的洞穴。在这里,我们可以感悟出六祖高度自信、坚韧不拔、艰苦卓绝、勇于创新的勇气和精神。他有“我要成佛”的高度自信,立志高远。在隐居期间,他吃苦耐劳,和猎人们在一起,穿百姓衣,吃肉边菜,住在山间的岩洞,用他的特殊的“本来无一物,何处惹尘埃”的思维来坚持禅宗中国化的修行观,并最终取得了成功,南宗成为中国佛教的代名词和太虚大师所说的“中国佛教特质”。增强文化自信、自强不息、勇于创新不也正是我们新时代的新要求吗?

2.可促推珠江——西江文化经济带建设,东融粤港澳大湾区。有学者曾提出以中国的三条大江大河来比喻儒释道三家主流文化。黄河是孔子的儒家,代表北方地区的黄河文化。长江是老子的道家,代表江淮地区的长江文化。而西江珠江则是慧能的佛(禅)家,代表南方的西江珠江文化。广东与广西,自古本一家,同根且同源,同饮一江水,在唐代时同为岭南道,多种文化也是同根同源,其中中国文化占主流的佛禅文化更是本自一家。不少粤港澳大湾区的领导、学者和企业家,他们普遍都具有六祖情怀与禅文化的背景。可以想象,如果把广西六祖文化的优势资源加以善用和推广,在文化与旅游、乃至经济发展上强化与广东及粤港澳大湾区的深度融合,肯定能更好地促推经济社会的共融发展。

3.可助推“一带一路”南向通道建设。“南向通道”建设可实现“一带”与“一路”的有机衔接,建设“南向通道”是国家的战略。对广西而言,“南向通道”建设首先面向的是东盟国家,而这些东盟国家基本都以佛教为国教,大部分民众,包括国家元首、政府官员在内,都是虔诚的佛教徒,他们信仰并尊崇佛教,因此佛教在这些国家有很高的地位。虽然泰国、柬埔寨等东盟国家是以南传佛教为主,但大乘佛教(特别是禅宗)仍然是很受关注和重视。因此广西可以利用、善用这些六祖禅文化资源,加大“走出去”和“请进来”的力度,与“一带一路”沿线其他的国家和地区开展佛禅文化交流,丰富和拓展文化交流领域,增强沟通与互鉴,努力弘扬和传播中华优秀传统文化,进一步扩大中华文化在世界文明对话中的影响力。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。就目前而言,广西六祖禅文化的挖掘、研究、利用和弘扬尚处于起步阶段,需要社会各界人士给予大力的支持与帮助。弘扬中华优秀传统文化,功成不必在我,功成必定有我!

(成稿于2020年3月1日)

特别提示:未经本人同意,媒体、网络等不得转载!

编辑:韦亦玮